조선 현종 11년과 12년(1670 ~ 1671)에 걸친 대기근입니다

1670년 갑작스러운 흉작과 병충해로 인한 곡물 생산량의 급격한 감소, 강력한 태풍의 접근, 치사율이 높은 전염병의 유행 등으로 수도 한양을 비롯한 국토 전체에서 대량의 아사자와 병사자가 발생, 이듬해까지 지속되면서 행정이 마비될 정도의 국가적 위기가 도래한 사건입니다.

불길한 징조는 새해 벽두부터 보이기 시작했습니다. 1670년 음력 1월 1일 새해 벽두부터 속은 붉고 겉은 푸른 햇무리가 관측되었고, 4일에는 달무리가 관측되더니, 1달 내내 햇무리와 달무리가 매일같이 관측되었습니다.

보통은 다음날 비가 내리거나 큰 먼지가 있다는 징조로 해석되는데, 이것이 매일 관측되었다는 것은 심상치 않은 일입니다.

예로부터 하늘에 뭔가 다른 것이 보이면 큰일이 날 징조로 여겼기에 국왕과 신하들은 크게 놀랐고, 사헌부 장령 이관적은 위망의 모양이고 쇠란의 징조 라고 말했습니다.

윤 2월에는 꼬리가 18m나 되는 붉은 색의 대형 유성이 관측되었습니다. 유성이 잦고 운석이 떨어지면 엄청난 양의 미립자, 즉 먼지가 발생해 햇무리, 달무리는 물론이고 하늘이 어두컴컴해지는 날이 잦아집니다. 해가 보이지 않으니 기온이 떨어지는 건 당연한 수순인것입니다.

8월 21일, 대기근이 본격적으로 시작되는 이때 삼남 지방(영남, 호남, 충청)에서 상당히 강력한 지진들이 동시다발적으로 발생했습니다. 12월 충청도, 전라도, 평안도에서 지진이 동시 관측되었습니다.

2월에 들어 전염병은 전국으로 확산되었습니다. 윤 2월 이후 본격적인 가뭄이 시작되었습니다. 1670년 윤 2월 26일 봄을 앞둔 시점에 서울에는 아침부터 눈이 내리기 시작하더니, 정오에 팥 크기만 한 우박이 떨어졌습니다. 3월 8일에는 경상도에서도 우박이 떨어졌습니다.

3월(양력 4~5월. 보통 모내기가 이뤄지는 시기)에도 비가 오지 않아 새 작물을 파종해야 할 계획은 접어야 할 마당이었고, 우물과 냇가도 마를 지경이었습니다. 이런 상황에 평안도 5개 고을에선 서리가 내려 냉해가 예상되기도 했습니다.

4월에 들어 상황은 더욱 악화되었습니다. 비는 내리지 않고 우박만 떨어지는 데다 밤만 되면 서리까지 겹치니 그야말로 1년 농사는 끝난 거나 다름없었습니다.

5월, 여전히 가뭄이 이어졌으며 우박 세례가 더욱 심해졌습니다. 평안도 쪽이 피해가 막심했는데, 곡식들은 모조리 죽어났으며 4살짜리 아이가 우박에 맞아 죽고 동물들도 많이 죽었습니다.5월 23일에 큰비가 내렸습니다. 하지만 1년 농사는 이미 끝난 마당이었는데 비마저 내리니 상황은 더 악화될 수밖에 없었습니다.

병충해가 이쯤부터 보고되기 시작했습니다. 메뚜기 떼가 한번 쓸고 가면 뒤에 남은 것은 아무것도 없었고, 그 피해는 실로 막심했습니다. 영의정 정태화는 냉해, 가뭄에 이어 병충해까지 등장하자 현재 겪고 있는 재난은 나라의 존망이 달린 수준이라고 진단했습니다.

당시 제주도의 전체 인구 4만 2700명 중에서 안 굶고 있는 사람이 없을 정도였습니다. 제주 목사 노정(盧錠, 164대, 1669~1672년)은 급한 대로 본토에 곡물 지원을 요청했지만 사정은 나아지지 않았습니다.

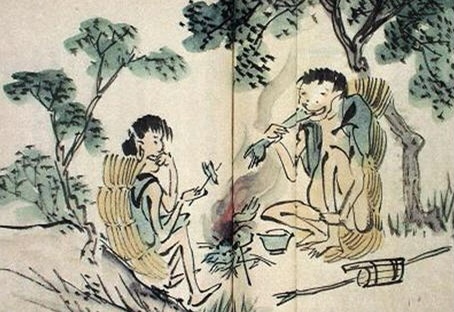

진휼곡도 얼마 안 가 바닥나자 백성들이 서로 잡아먹을 판이라고 호소한 보고에서, 제주 목사의 절박한 심정을 알 수 있습니다. 지원도 물길이 험해서 쉽게 오지 못하자, 제주 목사가 직접 항구까지 나와서 백성들과 함께 배를 기다리다 대성통곡을 하고 말았습니다.

경신대기근의 참사는 제대로 제주를 강타해서 현종 11년(1670년) 9월에 제주 3읍 합쳐 42,700여 명이었던 제주도의 인구는 현종 13년(1672년) 10월에는 27,578명으로 거의 절반이 줄어 있었습니다.

10월 말에 폭풍우가 또 한 차례 전국을 휩쓸었는데, 경상도에선 이듬해 수확해야 할 밀과 보리 씨가 말라버렸다. 경기도에선 우역으로 1800마리가 추가적으로 죽었다.

11월, 전염병의 기세는 수그러들기는커녕 더욱 거세졌습니다.

여름에도 눈과 서리가 내릴 정도였던 이 해의 겨울은 유난히 혹독했고, 거리로 나선 유민들이 얼어 죽은 사태가 빈번했습니다. 유민들은 얼어 죽지 않기 위해 남의 옷을 빼앗거나, 시신의 옷을 벗겨 입었습니다.

경신대기근 기간에는 재상급 인사들마저 10여 명이나 사망했습니다.

1671년도 저물어가는 12월, 윤경교가 이 때까지의 사망자가 100만 명을 상회한다고 보고했습니다.

1669년 기준으로 조선 인구는 공식적으로는 516만 명이나 실제 인구는 최대 1500만~1600만 내외로 추산되었습니다. 즉, 대기근 2년 동안 인구의 절대다수가 기아를 직접적으로 체험했고 그 중에 최소한 1.5%, 많으면 5% 가까이 죽어나간 것입니다.

대기근을 겪은 결과로 양반의 몰락이 가속화되었고, 정치적 혼란도 심각해져 3년 뒤에는 서인과 남인이 충돌하는 2차 예송 논쟁이 발생하였습니다.

'역사' 카테고리의 다른 글

| 조선의 마지막 신도시 정조의 꿈 수원화성 (0) | 2024.08.13 |

|---|---|

| 민주주의에 꽃인 투표를 1430년에 실시한 세종대왕 (0) | 2021.11.23 |

| 조선의 신전 종묘 (0) | 2021.10.02 |

| 조선 왕실의 위엄과 권위 한양도성 (0) | 2021.09.28 |

| 대한제국 시기 들어온 근대문물들 (0) | 2021.09.26 |